Cerpen ini dimuat di buku antologi The Secret Admirer. Masih karya Syarifah Lestari. Dibukukan bersama cerpen karya Via Rinzeani, Oqiesy, dan Sugih. Kalau ada yang mau baca cerpen lainnya, silakan mampir ke Rumah Belajar Pertamina, Kota Jambi.

Kalau gak mau ya sudah! Nonton trending Youtube aja biar hedon. Isy apaan sih!

Mata Ayah

Tempat ini mungkin tak nampak seperti pelabuhan, tak layak disebut pelabuhan, atau memang ia bukan pelabuhan. Hanya sepotong ruangan menyerupai pos ronda, satu sisi menghadap pasar, tiga lainnya melulu air.

Aku

duduk menampung angin, tak menunggu siapa pun layaknya orang-orang yang berada

di sebuah tempat berlabuh. Kata pelabuhan sudah total tak bisa disandingkan

pada pos ini sekarang. Pasar sudah mati, lebih dari separuh penduduk dusun

pergi meninggalkan tanah tak berpenghasilan ini. Pos yang semula kuanggap

pelabuhan, kini pantas disangka jamban.

Sejak

krisis tahun 1998, pabrik kayu yang semula menjadi sandaran hidup masyarakat,

bangkrut. Semua karyawan di-PHK. Semua, tanpa sisa. Akibatnya, tanah dusun kini

mengambang karena lebih dari separuh manusia yang semula memberatinya, pergi

jauh ke kota, bahkan menyeberangi pulau untuk penghidupan yang lebih

memungkinkan. Tanjung Jabung hanya berisi tanah gambut. Di mana-mana rawa, tak bisa ditanam apa pun,

bahkan jenazah sekalipun harus dipeti dan diberi pemberat. Tanah tak bisa

diandalkan, di sini air menjadi raja.

Di

muka pos, kulihat Ayah melambai. Perahu yang membawanya menjauh, tapi gambar

matanya yang memerah, masih tinggal di hatiku. Ayah pergi menyelamatkan

kelakiannya, meninggalkan hukuman pada perempuan yang dulu ia kasihi.

Kelak

jika kau sudah mengerti, susul Ayah. Atau Ayah akan menjemputmu, pesannya sepuluh tahun lalu.

Ayah

tak pergi tersebab ambruknya pabrik sawmil. Ia memang karyawan pabrik, tapi ia punya

keahlian lain yang tanpa pabrik itu, ia masih mampu menghidupi kami seperti

sebelumnya. Maka Ibu adalah manusia paling terkutuk atas ketidaksyukurannya

pada nasib.

Angin

laut membelai permukaan sungai, menyapaku sembari menerjang debu-debu halus di Pos

Labuh. Lalu keluar membawa pandanganku pada sisa-sisa pasar yang mati. Kulihat

seorang bujang kecil beradu lari dengan bapaknya, diakhiri lompat indah dari

titian ke muka sungai. Itulah aku dan Ayah lebih dari sepuluh tahun silam.

Kala

itu tidak ada rumah reyot yang tak berpenghuni. Tidak ada tanah lapang dengan

puing-puing sisa bangunan. Semua kediaman berbau khas, aroma cat baru, wangi

deterjen, masakan yang menguar. Layaknya sebuah kampung, ada sekolah, pasar,

tempat bermain.

Jika

mendapat tugas malam, Ayah berangkat ke pabrik segera setelah salat Magrib.

Menjelang subuh, kudengar langkahnya meniti tangga rumah panggung kami. Rumahku

hingga tetangga terjauh semuanya berupa panggung, maka jika seekor kucing saja

berjinjit, penghuni rumah dari ujung ke ujung akan mengetahuinya. Tapi tak ada

yang mampu mengira dengan pasti, di mana tepatnya posisi kucing itu.

Setelah

langkah Ayah menjauh, ada langkah lain yang menggoyang panggung. Besoknya,

sebelum kaki ayah menaiki anak tangga, ada langkah kaki lain menuruni tangga

itu. Semua tahu, tapi tak ada yang tahu pasti, di mana langkah itu, dan siapa

pemiliknya.

Aku

bisa pastikan itu bukan langkah ayahku. Ayah selalu menemuiku setiap kali

hendak keluar atau baru masuk ke rumah. Tapi aku tak tahu siapa. Aku juga tahu

langkah itu berjinjit di rumahku, tapi Ibu melarang aku melihatnya.

Jika

Ayah bertugas siang, langkah misterius itu berganti lompatan. Aku merasakan

hentakan dari kolong bawah rumah. Di kamar Ayah memang terdapat lubang yang

menghubungkannya dengan ruangan di bawah rumah. Ruang itu hanya berisi tumpukan

kayu untuk memasak. Semua sisi berpagar bilah-bilah papan yang dijarangkan. Orang

dewasa berbadan pipih bisa melewati pagar itu, dan selain ayahku sangat berotot,

tak ada alasan baginya menemui ibuku melalui ruang itu.

Kuluruskan

punggung, lalu selonjor di bangku panjang yang renta. Arus sungai menerbitkan

halusinasi, seolah Pos Labuh tengah berlayar melawan alirannya. Kutoleh lagi

pasar untuk mengembalikan kesadaran. Tampak seorang bapak menggendong anaknya

di pundak. Mereka baru saja pulang memancing, memamerkan hasil kesabarannya

pada pedagang ikan di pasar. Itulah aku dan Ayah.

>> Tak kalah seru, cerpen berlatar Jambi pada masa penjajahan Jepang <<

Kemudian

Ibu hamil. Dan akulah yang paling bahagia, sebab sejak lama kupinta adik pada

Ayah. Kuusap perut Ibu, tapi perempuan cantik itu tidak tersenyum. Ayah juga

tak nampak gembira. Orang dewasa punya keanehan yang tak akan kupahami hingga

aku sendiri menginjak usia itu, suatu saat nanti.

“Aku

akan menjagamu!” Janjiku pada adik di perut Ibu. Kata orang, ketika perut Ibu

kian membuncit, saudaraku berjenis kelamin perempuan. Karena Ibu suka

berdandan, agak pemalas, dan gerakan adik lebih banyak di sebelah kiri.

Terserah soal kelogisan, bahkan soal laki-laki atau perempuan. Aku hanya punya

naluri seorang abang yang ingin melindungi.

Suatu

malam, saat hendak ke jamban di belakang rumah, kulihat sesosok bayangan

berkelebat di kamar Ibu. PLN tak sampai ke dusun kami, hanya lampu teplok

setengah menyala menggantung di samping pintu kamar.

“Ayah,”

panggilku, karena kudengar bayangan itu berdehem, suara laki-laki.

Tidak

ada jawaban.

“Ibu,”

kucoba lagi.

“Hmm,

tidurlah! Sudah malam.” Suara Ibu.

“Ada

orang lain di kamar Ibu?”

“Tidak.”

“Boleh

aku tidur di sana?” Tanyaku.

“Tidak.”

Aku

urung ke jamban, ingat janji pada adikku untuk menjaganya. Sebelum Ibu hamil,

aku tak ambil pusing ketika kurasa ada yang keluar-masuk kamarnya, karena aku

yakin Ibu bisa menjaga diri. Kini saudara perempuanku terancam, maka aku

berjaga semalaman itu.

Menjelang

subuh, ada yang melompat turun dari kamar Ibu. Aku rasakan hentakan badannya.

Kuintip dari sela lantai kayu, seorang laki-laki kurus tinggi berjalan pelan

melewati tumpukan kayu bakar, keluar melalui bilah papan, lalu hilang ditelan

gelap.

Tak

lama kemudian, langkah Ayah menghiburku. Ia membuka pintu perlahan, lalu menuju

kamarku.

Ayah

terkejut melihat aku terjaga.

“Ayah

besok tak usah kerja,” kataku padanya.

Ayah

tak terlihat heran dengan permintaanku.

“Ada

orang masuk kamar Ayah, aku khawatir ia mengganggu perut Ibu.” Kutunjukkan

betapa aku sungguh-sungguh meminta.

Ayah

memandangi lantai di sekitar kakinya, matanya mengerjap berulang-ulang seperti

orang salah tingkah.

“Ayah

percaya aku?”

“Sangat.

Ayah tadi bertemu dengan orang itu.”

Sekarang

aku terperangah.

“Tak

apa, ia tidak berbahaya. Kalau kau takut, ikut Ayah saja ke pabrik.”

“Aku

ingin menjaga adik!” Seruku.

“Dia

bukan adikmu.” Ayah berpaling.

“Ayah,”

Ibu memanggil dari kamarnya.

“Ayah

harus bekerja untukmu.” Ayah meninggalkanku. Ia menuju dapur, bukan ke kamar.

Kulirik

jam tangan, pukul 5. Selalu pukul 5 sejak tiga tahun lalu. Jamku rusak. Benda

kanak-kanak di pergelangan tangan kiriku itu adalah benda kesayanganku seumur

hidup. Ayah membelikannya setelah menerima gaji, terlambat 10 hari dari ulang

tahunku yang ketujuh. Benda itu kujaga sebaik-baiknya, tak akan kupakai kecuali

pada hari-hari istimewa. Setiap melihat jam tangan itu, kulihat pula mata Ayah

yang memerah. Begitu dalamnya ingatanku pada matanya, karena Ayahku tak pernah

menangis sebelumnya.

Dan

di Pos Labuh ini, lambaian Ayah melengkapi kerinduanku padanya.

Aku

tertunduk, sekitar mataku kram. Bahuku naik turun. Aku terisak mengenang ayah

yang kupuja. Dan basahlah lantai berdebu di bawahku. “Ayah …,” kupanggil ia.

Hari

ini seharusnya istimewa, karena bertepatan dengan tanggal dan bulan

kelahiranku. Maka aku berada di sini, mengenang berjalannya usiaku. Dan aku

mengenakan jam tangan pemberian Ayah, lalu duduk di Pos Labuh untuk kembali

mengenangnya.

Matahari

turun, kemilaunya melukis bayanganku. Saatnya pulang. Tapi guncangan kecil

menggoyang Pos Labuh, pertanda ada kapal yang datang. Kutoleh hamparan air yang

terbingkai pepohonan tak beraturan, benar saja, sebuah tongkang mendekat.

Aku

tak ambil peduli. Harus segera pulang untuk memenuhi janji.

Sembilan

bulan lebih dua pekan, baru Ibu melahirkan. Ibu dan Ayah sejak lama tak banyak

saling bicara, nyaris tak pernah. Ayah tetap riang jika bersamaku, tapi ia

memang bukan orang yang banyak bicara. Ibu pun demikian.

Ibu

memilih dukun kampung, tapi Ayah berkeras menjemput bidan di dusun sebelah.

Dukun beranak dan bidan saling bantu hari itu, aku melihat kerja sama yang baik

antara manusia medis modern dengan manusia tradisional. Ayah membayar keduanya

sama besar, padahal saat itu krisis tengah memuncak. Aku tak kenal Jakarta,

baru tahu berita reformasi setelah bertahun-tahun kemudian. Tapi imbas

kerusuhan telah sampai di dusun, bahkan masuk ke dalam rumah kami.

Ayah

membersihkan sepetak tanah di belakang rumah. Tanah yang benar-benar tanah,

bukan rawa. Ia tanam bermacam sayuran, lalu memagari tanah kecil itu dengan pohon-pohon

singkong.

Ayah

giat sekali. Setiap hari ia bersepeda entah ke mana, pulang membawa beras,

buah, kopi, gula, … apa saja. Begitu terus selama satu bulan.

Lalu,

di pagi buta. Ayah memasukkan semua pakaiannya ke dalam satu-satunya tas yang

ia punya. Pakaian Ayah memang tak banyak, hingga ransel hitam pudar itu mampu

menampung semuanya.

“Ayah

pergi sepagi ini?” Tanyaku keberatan.

“Ya.

Kau juga,” katanya mengejutkanku.

“Aku

harus menjaga adik.” Aku menolak.

Ayah

menggeleng. “Dia bukan adikmu.”

“Ayah

….” Terdengar suara Ibu, memanggil Ayah dengan sangat lembut. Kupikir Ibu

mendengar percakapan kami.

“Kelak

jika kau sudah mengerti, susul Ayah. Atau Ayah akan menjemputmu,” pesan Ayah

kemudian.

Ia lalu

memunggungiku, lantas berjalan keluar dengan langkah-langkah lebar. Bertahun-tahun

berikutnya baru kusadari, Ayah tak pernah masuk ke kamar Ibu kecuali saat Ibu

melahirkan. Dan ia tidak pernah menggendong adikku, satu kali pun!

Kukejar

Ayah, sambil memanggil-manggilnya. Ayah tetap tak menoleh. Tak ada orang sepagi

itu, apalagi pabrik sawmil telah setahun bangkrut. Hampir semua orang

meninggalkan dusun terpencil ini.

Ayah

melompat ke pelabuhan, sebuah perahu telah menantinya. Tanpa basa-basi, Ayah

menaiki perahu itu dan berdiri di buritan. Matanya bersitatap dengan mataku,

merah dan basah. Seseorang duduk di tengah perahu, mendayung. Langit keunguan

saat perahu itu kian mengecil di pandanganku. Ayah melambaikan tangannya dari

kejauhan.

Ini

ulang tahunku yang kedelapan belas. Aku tak berharap apa-apa, kecuali sedikit

keramaian. Karena ternyata waktu tak mampu menghapus kenangan yang sama sekali

tak ingin kukenang.

“Azhar!”

Seseorang memanggilku. Suaranya membuat darahku berdesir.

Aku

tak hanya menoleh, tapi juga berlari. Ini kado terindah yang pernah kudapat. Ayahku

di tongkang, Ayahku datang! Aku berteriak sekencang-kencangnya dalam hati.

Tongkang

merapat, Ayah meniti pinggiran geladak, lalu dengan sigap melompat ke Pos Labuh.

“Kau

masih mengenal Ayah?” Ia mendekapku.

“Pasti.”

Aku menangis haru.

“Mana

pakaianmu?” Ayah melepaskan pelukannya dan memberiku pertanyaan yang

membingungkan.

“Kau

tak membawa apa-apa?” Tanyanya lagi, membuatku semakin bingung.

“Apa

maksud Ayah?”

“Kau

belum paham, Nak, apa yang terjadi dengan rumah kita sepuluh tahun silam?”

“Sangat

mengerti, Ayah.”

“Dan

pesan Ayah? Kau susul, atau Ayah jemput.”

Aku

mengangguk pelan.

Ayahku

mematung.

“Kupahami

kau tak pulang dengan membawa maaf untuk Ibu. Tapi ampuni aku.” Kucium tangan

Ayah. “Aku akan tetap memegang janji untuk menjaga adikku.”

“Ada

yang lebih pantas bertanggung jawab atas mereka,” balas Ayah.

“Bayangan

yang kulihat semasa kecil itu, tak pernah lagi ke rumah. Adikku panas tinggi

saat belum dua tahun, sekarang ia tak normal.”

“Masih

ada ibunya.”

“Ibunya

terlalu larut dalam penyesalan, entah di mana kesadarannya sekarang.”

Ayah

terdiam.

Pelan,

aku beranjak. Melangkah meninggalkan Pos Labuh, menuju rumah yang kutinggali

sejak belasan tahun lalu. Ayah mengikuti langkahku.

Satu-satunya

rumah panggung yang masih berdiri menanti kami di kejauhan. Beberapa anak

tangga sudah kuperbaiki, bilah-bilah papan yang rusak di bawah kubiarkan saja

demikian. Aku dan Ayah berjalan dalam keheningan. Pasti ribuan kenangan

menghujani memori kepalanya. Dan hatinya berdarah lagi.

Anak

tangga pertama kunaiki, Ayah ragu untuk menyusul. Kubiarkan ia termangu di

bawah. Sampai di atas, kubuka pintu perlahan. Rumah panggung bergoyang saat Ayah

akhirnya menyusulku.

Seorang

perempuan yang tak muda lagi duduk tepat di balik pintu yang terbuka. Rambutnya

kusut, matanya sayu dan selalu bengkak. Ia sudah tak mampu bicara, kecuali

ceracau tak jelas yang intinya adalah kemarahan pada diri sendiri. Tak ada

reaksi berarti saat ia lihat aku datang. Ibuku memang lama tak berdiri, entah

tak mampu atau tak mau. Ia ke sana kemari dengan merangkak serupa bayi,

demikian pula adikku.

Kemudian

Ayah menyusul muncul di muka pintu. Terjadi begitu saja, Ibu meraung-raung

mendekatinya. Ia merangkak cepat meraih kaki Ayah. Menyungkur jatuh, menciumi

dua kaki tua Ayah. Terus menangis sejadi-jadinya.

Adikku

muncul dari dapur dengan wajah keheranan. Kugendong ia mendekati Ibu.

Ayah

bersimpuh, wajahnya lebih dekat pada kami. Kulihat kerutan di dahinya jauh

lebih banyak dari sepuluh tahun lalu. Matanya perlahan memerah, basah. Dan ia

masih Ayahku yang dulu.

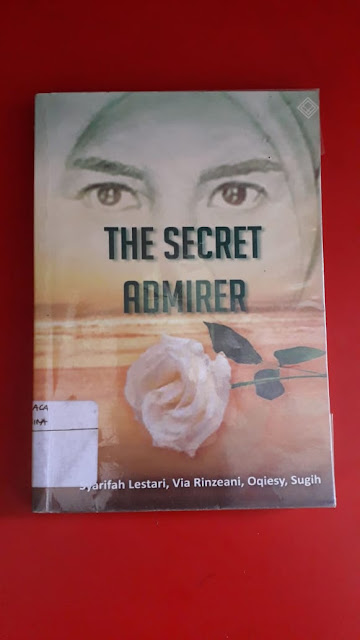

ini gambar bukunya lagi. sama sih, biar seru aja!

|

| doc by rumbai jambi |

terima kasih masukannya

ReplyDeleteAku aneh baca awalnya. Kayak menceritakan karya orang lain. Hihihi. Karena ku tau namamu makanya ya aku tahu

ReplyDeletegara2 pengantar yg tak berguna itu ya! wkwk

DeletePenulisannya mengalir sekali. Pilihan diksinya juga beragam dan menarik. Cuma saya agak pusing sedikit dengan alurnya.

ReplyDeleteTerima kasih atas bacaannya

bawa tidur aja biar gak pusing

DeleteAwallnya bikin bingung, lalu mengalir dan aku nyaman baca ceritanya kak 😊

ReplyDeleteKeren endingnya.

ReplyDelete